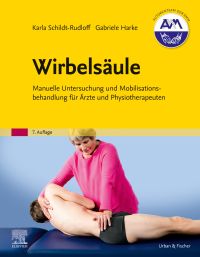

Wirbelsäule

Herausgeber*innen / Autor*innen

Dr. med. Gabriele Harke, Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin, Manuelle Medizin/Osteopathische Medizin und Akupunktur. Amtierende Schulleiterin der ÄMM (Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin/Ärzteseminar Berlin).

Mitbegründet von Dr. med. Jochen Sachse (verstorben 2003), Facharzt für Physiotherapie und Neurologie/Psychiatrie, der über 30 Jahre in der Aus- und Weiterbildung tätig war.

| ISBN | 9783437469930 |

|---|---|

| Autoren | Schildt-Rudloff, Karla (Autor),Harke, Gabriele (Autor) |

| Copyright-Jahr | 2022 |

| Auflage | 7 |

| Format | Buch |

| Imprint | Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH |

| Seitenzahl | 296 |

| Veröffentlichungsdatum | 10 Nov 2021 |

| Lagerstatus | IN STOCK |

eBooks bei Elsevier

VitalSource eBooks: lesen – studieren - lernen

Lesen Sie Ihre eBooks bequem auf jedem Gerät, online oder offline! Unsere eBooks laufen auf VitalSource – wechseln Sie zum digitalen Format!

Flexibel lesen - Egal ob Laptop, Tablet oder Smartphone, mit der Bookshelf App haben Sie immer und überall Zugriff, online und offline.

Effizient bearbeiten - Text markieren, Anmerkungen durchsuchen, Inhalte bookmarken – automatisch synchron auf allen Geräten.

Hören statt lesen - alle Inhalte auch ganz bequem anhören mit Text-to-Speech.

Suchen & nachschlagen - Begriffe in allen eigenen eBooks, der gesamten Bookshelf Library suchen und per Klick auf Wikipedia nachschlagen.

Ökologisch - Umweltbewusst lesen mit papierlosen Büchern.

Einfach & schnell: So nutzen Sie Ihr eBook

- eBook im Elsevier Shop kaufen – Sie erhalten einen Code zum Einlösen

- Konto in VitalSource erstellen

- Bookshelf* downloaden und Code einlösen

- Fertig! Jetzt haben Sie sofort Zugriff auf Ihr eBook - jederzeit, überall und auf jedem Gerät

*Bookshelf ist der eReader von VitalSource, damit können Sie auf Ihre eBooks zugreifen

I Grundlagen

1 Funktionspathologie des Bewegungssystems

1.1 Funktionsstörungen der Wirbelsäule

1.2 Funktionsbewegung und Gelenkspiel

1.3 Das funktionsgestörte Bewegungssegment

1.4 Funktionsstörung der Muskulatur in Beziehung zur Wirbelsäule

2 Grundlagen und Besonderheiten der Manuellen Medizin der Wirbelsäule

2.1 Stellung der Wirbelsäule im Bewegungssystem

2.2 Bewegungsuntersuchung der Wirbelsäule und Gelenkspiel

2.3 Funktionsgestörte Wirbelsäule, Blockierung

2.3.1 Artikuläre Funktionsstörung des spinalen Bewegungssegments

2.3.2 Regeln der Untersuchung und Dokumentation

2.3.3 Das muskulär gehemmte Bewegungssegment

2.3.4 Blockierungskriterien

2.4 Ursachen der Blockierung an der Wirbelsäule

2.5 Auswirkungen der Blockierung an der Wirbelsäule

2.5.1 Mechanische Wirkungen

2.5.2 Klinische Symptomatik

2.5.3 Fernwirkungen im Bewegungssystem

3 Untersuchungsprinzipien für die funktionsgestörte Wirbelsäule

3.1 Spezifische manualmedizinische Anamnese

3.2 Untersuchung durch Inspektion

3.3 Untersuchung durch Palpation

3.3.1 Besonderheiten der Palpation im Bewegungssystem

3.3.2 Orientierende Palpationsuntersuchung

3.3.3 Gezielte Palpationsuntersuchung

3.4 Isometrische Anspannung gegen Widerstand

3.5 Orientierende passive Bewegungsuntersuchung der Wirbelsäulenabschnitte

3.6 Gezielte passive Bewegungsuntersuchung der Bewegungssegmente

3.7 Zusammenschau und Wertung der Befunde – aktuelle Pathogenitätsdiagnose

4 Technische Regeln bei der Untersuchung und Behandlung von Funktionsstörungen

4.1 Ausgangssituation von Patient und Untersucher/Behandler (Therapeut)

4.1.1 Ausgangsstellung des Patienten

4.1.2 Ausgangsstellung des Therapeuten

4.1.3 Kontakt am Bewegungssegment

4.1.4 Einstellung des Bewegungssegments

4.2 Bewegungsführung bei der Untersuchung

4.2.1 Technische Besonderheiten der Untersuchungsbewegung

4.2.2 Bewegungsführung an und in das Einzelsegment

4.2.3 Die Endespannung des Segments als diagnostisches Kriterium

4.3 Bewegungsführung bei der mobilisierenden Gelenkbehandlung

4.3.1 Mobilisation im engeren Sinne

4.3.2 Manipulation im engeren Sinne

4.4 Mobilisationsvorbereitung und Mobilisationserleichterung, Beeinflussung der Muskelspannung

4.4.1 Mobilisationsvorbereitung durch postisometrische Muskelrelaxation

4.4.2 Mobilisationsvorbereitung und Mobilisationsfazilitation, durch Blickbewegungen

4.4.3 Mobilisationsvorbereitung und Mobilisationsfazilitation, durch die Ventilationsphasen

4.4.4 Mobilisationsvorbereitung durch Positionierung

4.4.5 Die mobilisierenden Kräfte

4.4.6 Isolierte Muskelrelaxation

5 Indikationen für die mobilisierende Behandlung an der Wirbelsäule

5.1 Vom Schmerz zur Behandlungsindikation

5.2 Der Gelenkbefund als Basis für die Indikationsstellung aktiver und passiver Behandlungstechniken

5.3 Indikation für Selbstübungen

5.4 Indikation zur Behandlung der Gelenkdysfunktion in der Aufgabenteilung zwischen Ärzten und Physiotherapeuten

5.5 Kontraindikationen für mobilisierende Gelenkbehandlungen

5.5.1 Hinweise auf eine noch nicht diagnostizierte Strukturkrankheit

5.5.2 Manuelle Therapie bei bekannter Strukturkrankheit

5.5.3 Schmerz und Abwehrspannung

5.5.4 Muskuläre Fixierungen und Zwangshaltungen

5.5.5 Manuelle Therapie als symptomatische Behandlung

5.5.6 Hypermobilität und Manuelle Therapie

5.6 Dokumentation in der Manuellen Medizin

6 Schulung der palpatorischen Bewegungssteuerung

6.1 Förderfaktoren beim Lernen der Bewegungspalpation

6.2 Palpationsübungen zur Erfassung des Bewegungsendes und der Endspannung

6.2.1 Erkennen des interspinalen Spannungsverlaufs bei segmentaler Rotationseinstellung von kranial her

6.2.2 Erkennen des interspinalen Spannungsverlaufs bei segmentaler Rotationseinstellung von kaudal her

6.3 Übungen zum segmentalen Spannungsverhalten bei Atmung

6.4 Übungen zum Erkennen der Qualität von Anfangsspannung

6.5 Übungen zum Erfassen der aktuellen Gewebebalance bei Einstellung an einer Rotationsbarriere

6.6 Vorbemerkungen zum technischen Teil

II Umfassende orientierende Untersuchung des Bewegungssystems

7 Global orientierende Untersuchung des Körperstamms

7.1 Vorbemerkungen zur funktionellen Anatomie der Wirbelsäule

7.2 Orientierende Untersuchung durch Inspektion

7.2.1 Inspektion des gehenden Patienten

7.2.2 Inspektion des stehenden Patienten

7.3 Orientierende Untersuchung durch Palpation im Stehen (Sitzen)

7.4 Orientierende Untersuchung von Becken und Wirbelsäule im Stehen auf hinweisende Spannungszeichen bei Bewegung.

7.4.1 Palpation der Beckenpunkte im Stehen und bei Vorbeuge

7.4.2 Inspektion der aktiven Seitneige

7.4.3 Palpation zur orientierenden Untersuchung des Atemstereotyps

7.5 Orientierende Untersuchung auf hinweisende Spannungszeichen im Sitzen

7.5.1 Inspektion der aktiven Rumpfrotation im Sitzen

7.5.2 Orientierende Untersuchung der HWS – Rotation mit aufrechter Kopfhaltung aktiv und passiv

7.5.3 Hinweisende Spannungsphänomene aus den HWS-Etagen

7.5.4 Orientierende Untersuchung am Hyoid

7.6 „Atemwelle" – orientierende Inspektion der Bewegung von LWS und BWS in Bauchlage

7.7 Orientierende myofasziale Spannungsprüfung im Liegen (globale Information)

7.8 Ergänzende orientierende Untersuchung der Extremitäten

7.9 Orientierende Untersuchung im Praxisalltag

7.10 Orientierende Untersuchung zur Stabilisierung von Kopf, Rumpf und Extremitäten

7.10.1 Inspektion der Fußstabilisierung bei Gewichtsverlagerung nach vorn (Véle-Test)

7.10.2 Inspektion der Stabilisierung der LWS-Becken-Bein- Region bei 30°-Kniebeuge aus dem aufrechten Stehen

7.10.3 Palpation der stabilisierenden Spannung im Kniegelenk bei aufrechtem Stehen

7.10.4 Palpation zur orientierenden Untersuchung des Atemstereotyps

7.10.5 Inspektion der Kopf- und Rumpfstabilisierung bei Afferenzverstärkung aus den Rezeptoren der Fußsohlen im Sitz

7.10.6 Rumpfstabilisierung bei Armabduktion im Sitz

7.10.7 Jenaer Bregma-Test (Screeningtest zur Funktion des tiefen stabilisierenden Systems)

III Untersuchung und Behandlung der Wirbelsäulenregionen

8 Untersuchung und Behandlung des Beckens und der Lendenwirbelsäule

8.1 Vorbemerkungen zur funktionellen Anatomie des Sakroiliakalgelenks

8.2 Vorbemerkungen zur funktionellen Anatomie der Lendenwirbelsäule

8.3 Orientierende Untersuchung des Rumpfs bei Bewegungen im Stehen

8.3.1 Orientierende Untersuchung der aktiven Seitneige

8.3.2 Orientierende Untersuchung der aktiven Vorbeuge

8.3.3 Orientierende Untersuchung der aktiven Rückbeuge

8.4 Regionale orientierende Untersuchung des Beckens und der LWS

8.4.1 Erweiterte regionale Untersuchung des Beckens im Stehen

8.4.2 Erweiterte regionale Untersuchung der LWS im Stehen

8.4.3 Regionale Spannungsphänomene von Becken und LWS im Liegen

8.5 Palpatorische Prüfung reflektorischer Muskelzeichen

8.5.1 Musculus psoas

8.5.2 Musculus iliacus

8.5.3 Musculus obturator internus

8.5.4 Schmerzhaft verspannte Muskelansätze am Steißbein

8.5.5 Musculus piriformis

8.5.6 Rückenstrecker

8.6 Federungsprüfung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage

8.7 Gezielte Untersuchung der Lendenwirbelsäule und des Sakroiliakalgelenks

8.7.1 Anteflexionsuntersuchung der Lendenwirbelsäule (auch untere Brustwirbelsäule) in Seitlage

8.7.2 Retroflexionsuntersuchung der Lendenwirbelsäule in Seitlage

8.7.3 Retroflexionsuntersuchung der unteren Lendenwirbelsäule über den Dorsalschub am Becken.

8.7.4 Seitneigeuntersuchung der Lendenwirbelsäule in Seitlage

8.7.5 Federungsuntersuchung des Sakroiliakalgelenks in Bauchlage – Gegennutation (Kreuzgriff)

8.7.6 Federungsuntersuchung des Sakroiliakalgelenks in Bauchlage – Iliumaußenrotation

8.7.7 Federungsuntersuchung des Sakroiliakalgelenks in Seitlage – Iliuminnenrotation

8.7.8 Federungsuntersuchung des Sakroiliakalgelenks in Rückenlage – Iliuminnenrotation

8.8 Bewertung der Befunde und Behandlungsplanung

8.9 Gezielte Mobilisation der Lendenwirbelsäule – segmental

8.9.1 Mobilisation in Neutralstellung nach Relaxationsvorbereitung

8.9.2 Mobilisation der Lendenwirbelsäule in Anteflexion nach postisometrischer Relaxation

8.9.3 Mobilisation der Retroflexion in der unteren Lendenwirbelsäule, über den Dorsalschub nach postisometrischer Relaxation

8.10 Behandlung der Beckenstörungen und des Sakroiliakalgelenks

8.10.1 Behandlung der Symphyse durch aktiven Muskelzug

8.10.2 Federungsmobilisation des Sakroiliakalgelenks in Bauchlage – Gegennutation des Os sacrum (Kreuzgriff)

8.10.3 Federungsmobilisation des Sakroiliakalgelenks in Seitlage – Innenrotation des Ilium

8.10.4 Sakroiliakalgelenkfederung zur Untersuchung und Behandlung in Nutationsrichtung des Os sacrum

8.10.5 Sakroiliakalgelenkfederung zur Untersuchung und Behandlung in Außenrotationsrichtung des Ilium

8.10.6 Relaxation von Beckenringspannungen

8.11 Klinische Schmerzsyndrome an LWS und Becken – Untersuchungs- und Behandlungstechniken

8.11.1 Palpationsuntersuchung der Schmerzpunkte an LWS und Becken

8.11.2 Schmerz aus myofaszialen Triggerpunkten

8.11.3 Schmerz aus chronisch überlasteten Beckenbändern

8.11.4 Behandlungstechniken bei akutem, heftigem Schmerz

8.11.5 Relaxation schmerzhafter Muskel- und Bandverspannungen

8.11.6 Relaxation durch Traktion und Traktions-Kompressions-Wechsel

8.12 Behandlungstechniken bei rezidivierenden Funktionsstörungen

8.12.1 Selbstübung zur Relaxation der dorsalen lumbalen Weichteile durch Annäherung im Stehen – Fixation von oben

8.12.2 Selbstübung zur Relaxation der dorsalen lumbalen Weichteile durch Annäherung im Stehen – Fixation von unten

8.12.3 Selbstübung der Traktionslagerung in Bauchlage

8.12.4 Selbstübung zur Psoasrelaxation bei heftigem Schmerz und aktiven Triggerpunkten

8.12.5 „Geschnürtes Päckchen" – Selbstübung bei Verspannung der lumbalen Rückenstrecker

8.12.6 Selbstübung zur Relaxation der kleinen Glutealmuskeln in gebeugter Adduktion der Hüfte

8.12.7 Selbstübung bei Steißbeinschmerz

8.12.8 Selbstübung für die Sakroiliakalfederung in Seitlage

8.12.9 Selbstübung der LWS-Anteflexion in Seitlage nach postisometrischer Relaxation

8.12.10 Selbstübung der Rotation in Seitlage nach postisometrischer Relaxation

8.12.11 Selbstübung zur Bahnung der Aktivierung posturaler Muskelketten

9 Untersuchung und Behandlung des Thorax und der Brustwirbelsäule

9.1 Vorbemerkungen zur funktionellen Anatomie

9.1.1 Anatomische Besonderheiten und Bewegungen der Brustwirbelsäule

9.1.2 Anatomische Funktionsmerkmale und Bewegungen des Brustkorbs

9.1.3 Funktionsbeziehungen zu den Nachbarabschnitten

9.1.4 Funktionsbeziehungen zu den inneren Organen

9.2 Regionale orientierende Untersuchung der BWS und der Rippen

9.2.1 Isometrische Anspannung in allen Bewegungsrichtungen

9.2.2 Retroflexion im Reitsitz

9.2.3 Anteflexion im Reitsitz

9.2.4 Seitenvergleich der aktiven und passiven Rotation im Reitsitz

9.2.5 Inspektion der Thoraxform und Palpation der Thoraxbewegung in Bauchlage

9.2.6 Betrachtung der motorischen Abläufe bei der Ventila tionsbewegung in Rückenlage

9.2.7 Palpation der Zwerchfellspannung in Rückenlage

9.2.8 Federungsprüfung

9.3 Segmentale Untersuchung der BWS und der Rippen

9.3.1 Retroflexionsuntersuchung in Seitlage und Reitsitz

9.3.2 Anteflexionsuntersuchung in Seitlage

9.3.3 Anfangsrotationsuntersuchung aktiv – mittlere und untere BWS im Reitsitz

9.3.4 Rotationsuntersuchung der mittleren und unteren Brustwirbelsäule im Reitsitz mit Endfederung

9.3.5 Rotationsuntersuchung der oberen Brustwirbelsäule im Reitsitz mit Endfederung

9.4 Segmental gezielte Mobilisation der Brustwirbelsäule

9.4.1 Retroflexionsmobilisation in Seitlage nach postisometrischer Relaxation

9.4.2 Anteflexionsmobilisation der oberen Brustwirbelsäule in Seitlage nach postisometrischer Relaxation

9.4.3 Antefl exionsmobilisation der unteren Brustwirbelsäule in Seitlage

9.4.4 Rotationsmobilisation der mittleren und unteren Brustwirbelsäule mit Blickwendung

9.4.5 Rotationsmobilisation der mittleren und unteren Brustwirbelsäule nach postisometrischer Relaxation

9.4.6 Mobilisation des thorakolumbalen Übergangs

9.4.7 Rotationsmobilisation der oberen Brustwirbelsäule nach postisometrischer Relaxation

9.5 Untersuchung der Rippen

9.5.1 Indikation zur gezielten Untersuchung der Rippen

9.5.2 Federungsuntersuchung der I. Rippe

9.5.3 Federungsuntersuchung der II.–V. Rippe in Seitlage

9.5.4 Federungsuntersuchung der II.–V. Rippe im Reitsitz

9.5.5 Untersuchung der unteren Rippen in Bauchlage

9.6 Mobilisation der Rippen

9.6.1 Passiv repetitive Federungsmobilisation der I. Rippe

9.6.2 Rhythmische Muskelzugbehandlungen der I. Rippe im Sitz

9.6.3 Mobilisation der II.–V. Rippe in Seitlage nach postisometrischer Relaxation.

9.6.4 Drucktechnik an den unteren Rippen in Bauchlage

9.6.5 Thoraxmobilisation in Seitlage

9.7 Untersuchungs- und Behandlungstechniken bei heftigem Thoraxschmerz

9.7.1 Palpation der Schmerzpunkte an der Wirbelsäule

9.7.2 Palpation der Schmerzmaximalpunkte am Angulus costae

9.7.3 Schmerz aus aktiven myofaszialen Triggerpunkten

9.7.4 Relaxation und Mobilisation schmerzhaft gestörter Segmente mit Atmungstechnik im Sitz

9.7.5 Auf das Zwerchfell gerichtete Relaxationstechniken

9.7.6 Relaxation schmerzhaft verspannter Thoraxregion unter Traktion und Atmung

9.7.7 Relaxation schmerzhaft verspannter Thoraxregion unter Kompression und Atmung

9.8 Behandlungstechniken bei rezidivierenden Funktionsstörungen

9.8.1 Selbstübung in Anteflexion in „Päckchenstellung"

9.8.2 Selbstübung der Retroflexion in Rückenlage oder im Sitzen

9.8.3 Selbstübung der Rotation der unteren BWS in Seitlage

9.8.4 Selbstübung mit Muskelzugmobilisation der I. Rippe

9.8.5 Selbstübung bei Funktionsstörungen der II.–V. Rippe im Sitzen

9.8.6 Selbstübung bei rezidivierenden Rotationsstörungen zervikothorakal

10 Untersuchung und Behandlung der Halswirbelsäule und der Kopfgelenke

10.1 Vorbemerkungen zur funktionellen Anatomie

10.1.1 Anatomische Besonderheiten der Halswirbelsäule

10.1.2 Funktionelle Anatomie der zervikokranialen Bewegungssegmente

10.1.3 Funktionelle Anatomie der zervikothorakalen Übergangssegmente

10.2 Regionale orientierende Untersuchung der Halswirbelsäule und der Kopfgelenke

10.2.1 Isometrische Spannungstests zur Schmerzprüfung

10.2.2 Anteflexionstest in Rückenlage als Schmerzprovokationstest

10.2.3 Palpation der tiefen subokzipitalen Nackenstreckmuskeln

10.2.4 Orientierende Gesamtbewegung aktiv und passiv im Sitzen

10.3 Segmentale Rotationsuntersuchung und Rotationsbehandlung

10.3.1 Rotationsuntersuchung

10.3.2 Behandlung in Rotationsrichtung im Sitzen

10.4 Segmentale Untersuchung und Behandlung der Ante- und Retroflexion – Kopfgelenke, Halswirbelsäule, zervikothorakaler Übergang

10.4.1 Untersuchung der Ante- und Retroflexionsstörungen

10.4.2 Behandlung der Ante- und Retroflexionsstörungen

10.5 Segmentale Untersuchung und Behandlung der Seitneige

10.5.1 Untersuchung der Seitneige – Kopfgelenke

10.5.2 Untersuchung C2/3–C6/7 durch Lateralverschiebung im Sitzen

10.5.3 Untersuchung zervikothorakal durch Lateralverschiebung im Sitzen

10.5.4 Untersuchung der Lateralverschiebung C2/3–Th2 in Seitlage

10.5.5 Behandlung der Seitneigestörungen

10.6 Untersuchungs- und Behandlungstechniken mit Einstellung in mehreren Bewegungsebenen

10.6.1 Untersuchung der HWS auf Ante- und Retroflexionsstörung in Seitneige

10.6.2 Mobilisation einer Anteflexions-Seitneige-Störung nach postisometrischer Relaxation

10.6.3 Mobilisation einer Retroflexions-Seitneige-Störung nach postisometrischer Relaxation

10.6.4 Zervikothorakale Dorsalverschiebung mit Seitneige in Seitlage

10.7 Akute Schmerzsyndrome aus Funktionsstörungen – Untersuchungs- und Behandlungstechniken.

10.7.1 Palpation von Schmerzpunkten

10.7.2 Schmerz aus aktiven myofaszialen Triggerpunkten

10.7.3 Weichteiltechniken – Untersuchung und Behandlung der oberfl ächlichen Halsfaszie (Platysma)

10.7.4 Relaxation schmerzhafter Muskelverspannungen

10.7.5 Traktionstechniken

10.7.6 Entspannung und Mobilisation über Seitneigetechniken mit Atmung

10.7.7 Vorgehen bei bekanntem Bandscheibenvorfall

10.8 Behandlungstechniken bei rezidivierenden Funktionsstörungen

10.8.1 Selbstübung der Anteflexion O/C1 mit Relaxation der tiefen Nackenstrecker

10.8.2 Selbstübung der Seitneige im Sitzen

10.8.3 Selbstübung der zervikothorakalen Dorsalverschiebung in Rückenlage

10.8.4 Selbstübung zur Muskelzugmobilisation der I. Rippe

10.8.5 Selbstübung zur Relaxation der Skaleni in Ausgangsstellung mit Muskelverlängerung

10.8.6 Selbstübung zur Relaxation der Mm. sternocleidomastoidei

10.8.7 Übungen zur Integration der Funktionsverbesserung in Alltagsmuster

IV Das kraniomandibuläre System – Funktionszusammenhänge mit dem Bewegungssystem

11 Untersuchung und Behandlung des Kiefergelenks und seiner Muskeln

11.1 Vorbemerkungen zur funktionellen Anatomie

11.1.1 Das Kiefergelenk

11.1.2 Die Muskulatur des kraniomandibulären Systems

11.1.3 Klinische Erscheinungen aus Dysfunktionen des orofazialen Systems

11.2 Regionale orientierende Untersuchung des kraniomandibulären Systems

11.2.1 Inspektion der Ruhehaltung

11.2.2 Inspektion der aktiven habituellen Mundöffnung

11.2.3 Inspektion der maximalen Mundöffnung

11.2.4 Inspektion der aktiven Protrusion des Unterkiefers

11.2.5 Palpation

11.2.6 Isometrische Schmerzprüfung

11.2.7 Test auf kraniomandibuläre Beteiligung an rezidivierenden Beckenverwringungen

11.3 Gezielte Untersuchung des Kiefergelenks

11.3.1 Beweglichkeitsprüfung

11.3.2 Gelenkspielprüfung

11.4 Behandlung des Kiefergelenks

11.4.1 Passive Mobilisation im Sitzen

11.4.2 Mobilisation nach postisometrischer Relaxation im Sitzen

11.4.3 Mobilisation durch beidseitige Traktion

11.4.4 Positionierung über mehrdimensionale Gelenkspielführung

11.5 Muskelverspannungen und Maximalpunkte – Untersuchung und Behandlung

11.5.1 Allgemeine Verspannung

11.5.2 Umschriebene Verspannungen und Triggerpunkte

11.6 Funktionsstörungen der prätrachealen Faszie

11.6.1 Orientierende Untersuchung

11.6.2 Gezielte Untersuchung der prätrachealen Faszie im Liegen

11.6.3 Behandlung der prätrachealen Faszie im Liegen

11.7 Orofaziale Störungen als Teil globaler Störungen im Bewegungssystem

V Klinische Zeichen der manualmedizinischen Untersuchung – objektive Kriterien für Diagnostik, Behandlungs-, Rehabilitations- und Präventionsplanung

12 Reflektorische Krankheitszeichen in Beziehung zu Funktionsstörungen der Wirbelsäule

12.1 Reflektorische Krankheitszeichen als klinische Befunde in der medizinischen Praxis

12.1.1 Spannungsvermehrung einzelner Muskeln als reflektorische Krankheitszeichen

12.1.2 Tastbare reflektorische Krankheitszeichen

12.1.3 Durch andere diagnostische Verfahren in der Arztsprechstunde, erfassbare Krankheitszeichen

12.2 Diagnostische Bedeutung und Wertung der reflektorisch-algetischen Krankheitszeichen

12.3 Reflektorisch-algetische Krankheitszeichen als Bindeglied zwischen Wirbelsäule und inneren Organen

12.4 Bedeutung der reflektorisch-algetischen Krankheitszeichen für die Behandlung und Prognose

12.5 Reflektorisch-algetische Krankheitszeichen in Beziehung zu Schmerz und Schmerzausbreitung

13 Manuelle Therapie der Wirbelsäule - Teil einer komplexen Funktionstherapie

13.1 Kompensationsformen und Dekompensation

13.2 Primärziel: Verbesserung der Propriozeption

13.3 Funktionskreise des Alltags

13.4 Afferenzgesteuerte Verbesserung der Koordination

13.5 Prävention und Training

VI Anhang

Glossar

Register